JEITAベンチャー賞10周年記念座談会~対話から見えてきた日本の技術系スタートアップとの未来~

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が主催するJEITAベンチャー賞が2025年に10周年を迎えます。JEITAベンチャー賞は、電子情報技術産業の総合的な発展のみならず、経済発展に貢献しうるベンチャー企業を表彰するもので、これまでの過去9回の開催において、気鋭のベンチャー企業、計55社が受賞しています。表彰にあたり、「JEITAベンチャー賞審査委員会」(審査委員長 荒川泰彦 東京大学 名誉教授/特任教授)が成長性(先導性)、波及性、社会性の3つの視点から国内外のベンチャー企業を審査・選考しています。

10周年にあたり、このたび記念座談会を開催しました。これは、JEITAベンチャー賞のこれまでの歩みを共有するとともに、今後の展望・期待について活発に意見交換を実施するもので、革新的な技術で成長を遂げるベンチャー賞受賞会員企業5社(QDレーザ、Zenmu Tech、Hmcomm、エイシング、エレファンテック)、連携・支援する立場の会員大手企業2社(富士通、TDK)およびJEITAベンチャー賞審査委員、JEITA事務局が一堂に会しました。

座談会では、受賞企業各社から、大企業との連携における主な課題として、事業化に向けた時間軸の違いに関する指摘がなされました。また、日本のベンチャーキャピタル(VC)は、小規模投資が多く、グローバル展開に必要な大型資金調達が困難という課題も浮き彫りになりました。一方で、成功要因としては、アクセラレータプログラムの活用、知財戦略、大企業との緩やかな連携関係の構築、柔軟な協業形態の模索などの重要性が強調されました。JEITAからは受賞企業と会員企業の継続的な関係構築支援、シードからアーリーステージの企業支援、リバースピッチ等の新しい出会いの場の創出を計画している旨が紹介され、技術系スタートアップの成長支援を強化する方針が示されました。

JEITAベンチャー賞10周年記念座談会 開催概要

概要

- 開催日 2025年1月16日(木)16:00ー17:30

- テーマ JEITAベンチャー賞受賞企業のこれまでの発展と今後の展開

参加者

-

ベンチャー賞受賞企業

- 株式会社QDレーザ (第一回受賞企業)ファウンダー兼最高技術顧問 菅原充氏

- 株式会社Zenmu Tech (第三回受賞企業)代表取締役社長CEO 田口善一氏

- Hmcomm株式会社(第三回受賞企業) 代表取締役CEO 三本幸司氏

- 株式会社エイシング(第七回受賞企業) 代表取締役CEO 出澤純一氏

- エレファンテック株式会社(第八回受賞企業)代表取締役 清水信哉氏

-

JEITA会員企業

- 富士通株式会社 Strategic Engagement Office シニアディレクター 浮田博文氏

- TDK Ventures Startup Liaison 吉川千晶氏

-

JEITAベンチャー賞審査委員

- 審査委員長:東京大学 特任教授 荒川泰彦氏(司会)

- 審査委員:大阪大学 教授 北岡康夫氏

- 審査委員:株式会社日経BP 専務取締役 浅見直樹氏

-

JEITA事務局

- 一般社団法人電子情報技術産業協会 常務理事 平井淳生

- 一般社団法人電子情報技術産業協会 経営企画本部本部長付 特命担当部長 野村佳弘

アジェンダ

- ベンチャー企業より自己紹介と会社概要説明

- 会員企業、審査委員より 自己紹介

-

懇談

- 内容:受賞企業とJEITA関係者が以下を中心に自由に意見交換

- 会員企業とベンチャー企業との共創支援取り組み案

JEITAベンチャー賞10周年記念座談会 ダイジェスト

1.ベンチャー企業より自己紹介と会社概要説明

荒川:それでは、ベンチャー企業各社の皆様から自己紹介と会社の概要をご説明ください。

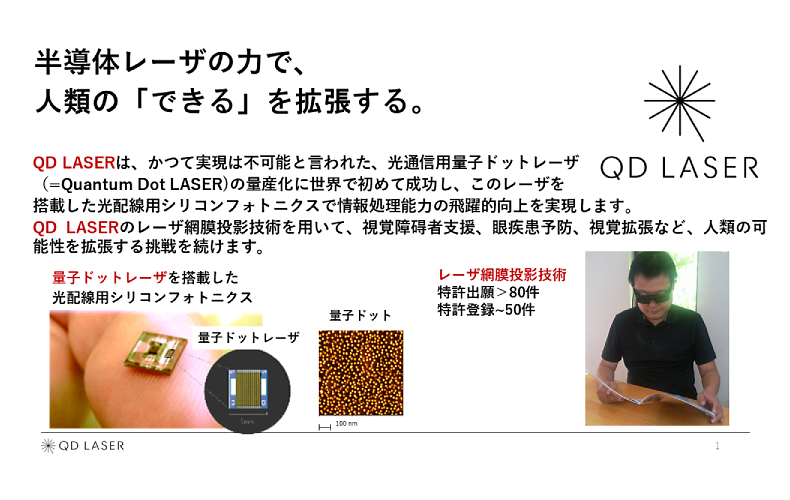

株式会社QDレーザ 菅原充氏量子ドット技術の実用化に挑む

2006年の富士通研究所からのスピンオフ以来、量子ドットレーザの事業化に取り組んでまいりました。荒川先生が1982年に提案した量子ドット技術を基に、18年にわたり事業化を推進してきました。現在は売上12億円規模に成長し、通信、加工、センシング分野で実績を重ねています。2021年2月の東証マザーズ上場を経て、経営体制を刷新。元三井物産出身(発起人)の社長就任や、新たな経営陣(設立当初の副社長)の参画により、次の成長フェーズに向けた改革を進めています。特に注力するのが量子ドットレーザを活用したコンピュータのメモリーとCPUを繋ぐ革新的な光デバイスの開発とレーザによる網膜投影技術を活用した視覚支援システムの実用化。他社との協業によるスマートグラス開発など、2030年に向けた大きな飛躍を目指しています。

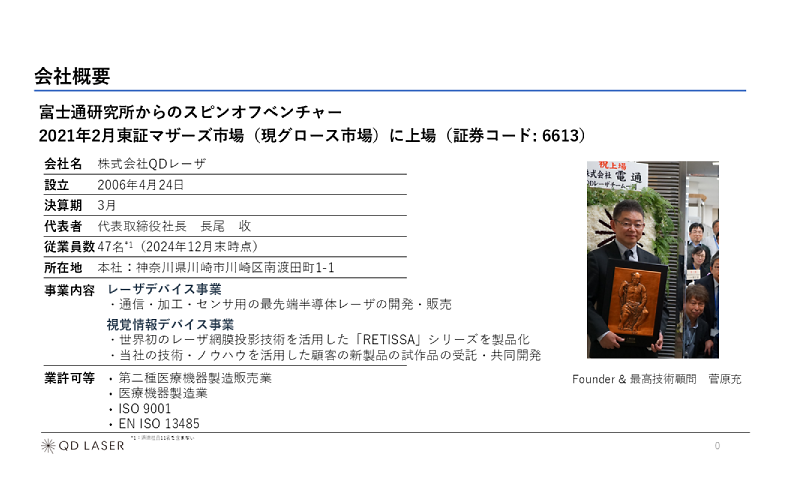

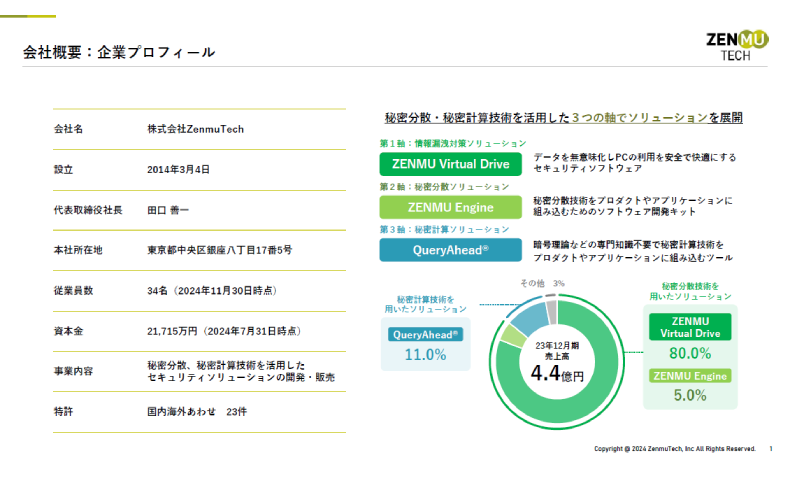

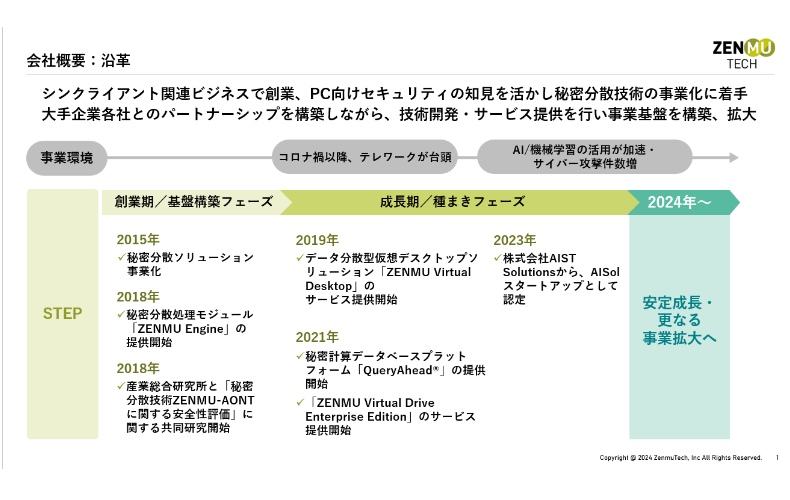

株式会社Zenmu Tech 田口善一氏情報セキュリティの常識を覆す

創業11年目を迎え、従来の暗号化とは異なる新発想のセキュリティ技術を展開しています。当社の特徴は、「守らないセキュリティ」という逆転の発想にあります。データを暗号化した上で分散管理する独自の技術により、従来のセキュリティシステムの課題であった暗号鍵の管理や量子コンピュータへの対応といった問題を解決しています。社員40名という組織ながら、富士通での3万ライセンス導入を皮切りに、現在は10万ライセンスを突破。「ZENMU Virtual Drive(ゼンム バーチャル ドライブ)」というPC版製品が金融機関を中心に採用され、さらに日立製作所、富士通クライアントコンピューティング等、大手企業へエンジン提供も進めています。現在は秘密計算ソリューションという新領域にも挑戦し、産業技術総合研究所との共同研究を通じて暗号化したままデータを計算・活用できる革新的な技術の開発を進めています。

Hmcomm株式会社 三本幸司氏音の可能性を追求

富士ソフトでのソフトウェア開発経験を活かし、2012年に創業。「人と機械の対話」を会社の名前にこめています。2014年には産業技術総合研究所発ベンチャーとなりました。創業の経緯は、画像認識技術が進展する中、空気伝播して伝わる音の分析に大きな可能性を感じたことからですが、現在は音声認識技術を活用したコールセンターソリューションの提供に加え、異音検知システムの開発にも注力。JR、安川電機など複数の大手企業からの出資も得て、産業機器の異常検知、畜産における家畜の健康管理、さらには人間の肺や心臓の音の分析など、音響分析技術の応用領域を着実に広げています。ベンチャー賞を受賞してからVCなどから出資が増え、JEITAには感謝しています。

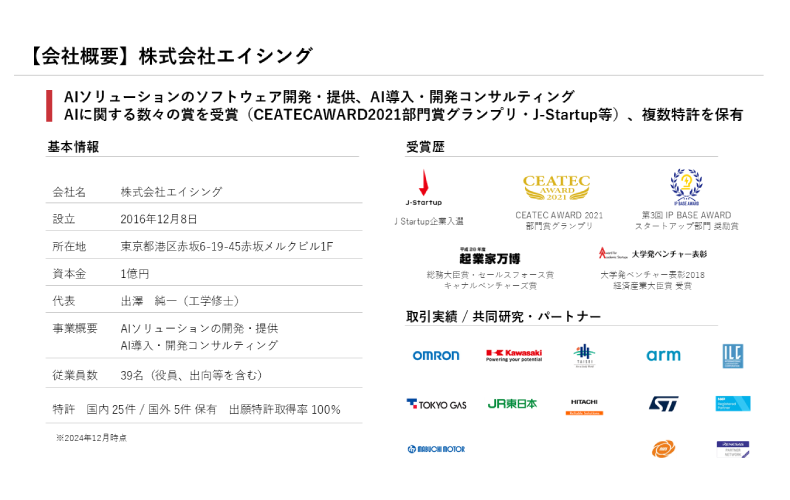

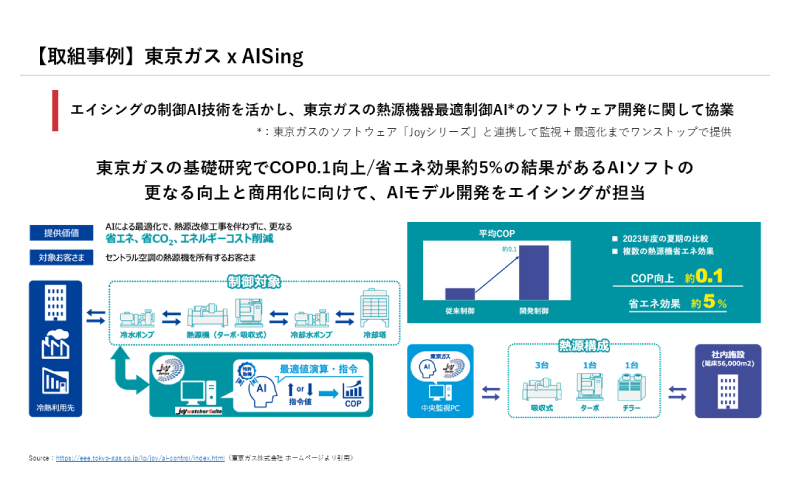

株式会社エイシング 出澤純一氏AIアルゴリズムの独自開発

単なるディープラーニングの応用ではなく、独自のAIアルゴリズムをゼロから開発することに注力してきました。創業以来、ソフトウェア特許の100%登録率を維持し、システム概念特許を含む強固な知財ポートフォリオを構築しています。役員を含め40名弱の組織ながら、オムロン、日立建機、大成建設など様々な分野で技術ライセンスを提供。2024年3月には東京ガスと資本業務提携を実現し、地域冷暖房システムの熱源を効率的に制御するAI技術を提供しています。ファクトリオートメーション系のソリューションに加え、エネルギーインフラという新たな成長領域への展開を加速しています。

エレファンテック株式会社 清水信哉氏製造革新への挑戦

金属をインクにして印刷する技術は古くからありましたが、量産化には誰も成功していませんでした。東京大学の教授との共同創業から2011年、インクの材料開発から印刷装置まで全てを垂直統合した開発アプローチにより、世界で初めてプリンタブルエレクトロニクスの量産化に成功しました。設立以来、累計約150億円の資金調達を実施。160名の従業員の大半が研究者という特徴的な組織構成で、ナノ粒子インクから高精度印刷機まで全てを内製化することで競争力を確保しています。既に様々なディスプレイやパソコンでの採用実績を持ち、JEITAの会員である三菱電機やエプソンなど大手企業からの出資も受け入れています。今後は約5,000億円規模と見込まれる金属インク市場でのデファクトスタンダード確立を目指しています。

2.会員企業、審査委員より 自己紹介

荒川:続いて、会員企業を代表して出席いただいています富士通様、TDK様、審査委員の皆様、自己紹介をお願いします。

富士通株式会社 浮田博文氏

富士通は2015年からオープンイノベーションプログラムを開始し、今年でちょうどJEITAベンチャー賞と同様に10周年を迎えており、10周年イベントも予定しています。この間、オープンイノベーションプログラムを通じて、本日の参加企業様含めて多くのスタートアップとの協業を実現してきました。

TDK 吉川千晶氏

単なる投資だけでなく、TDKグループの会社とスタートアップを繋ぎ、協業を推進する役割を担っています。電子部品やエネルギーデバイスの分野で、スタートアップとの協業機会を積極的に追求しています。

JEITAベンチャー賞審査委員長(東京大学 特任教授) 荒川泰彦氏

前身となる団体の時代も含め、JEITAとは30年来の付き合いがあり、このベンチャー賞の審査委員長として、10年間にわたり多くの革新的な技術や事業モデルを見てきました。技術の先進性だけでなく、社会実装への道筋を重視し、評価を行ってきました。

JEITAベンチャー賞審査委員(大阪大学 教授) 北岡康夫氏

パナソニックでDVDやブルーレイディスクの開発に携わった後、経済産業省への出向を経て、現在は大学発ベンチャーの支援に注力しています。特に、官民ファンドを通じた支援活動を行っており、全国のスタートアップ支援に関わっています。JEITAの会員企業との連携を通じて、産学官連携の視点からより多くのシーズを育てていきたいと思います。

JEITAベンチャー賞審査委員(株式会社日経BP 専務取締役) 浅見直樹氏

第1回から審査委員を務めさせていただいています。日経クロステック(旧・日経ITPro)の立ち上げなど、メディアのデジタル化も経験してきました。審査にあたっては、300人を超える専門記者のネットワークを活用し、それぞれの分野の専門家の意見を踏まえた評価を心がけています。

荒川:本日は、JEITA平井常務理事もご出席いただいております。平井常務、一言ご挨拶をお願いします。

JEITA(常務理事) 平井淳生

JEITAベンチャー賞は、単なる表彰に留まらず、CEATECでの展示機会の提供やVC、潜在的な取引先との出会いの場の創出など、具体的な支援も行ってきました。今後、20周年、30周年に向けて、この分野により一層、力を入れていきたいと考えています。皆様が伸びるための支援とともにご出席のベンチャー企業に続く新たなベンチャーへ示唆を含んでいただけると幸いです。

3.懇談

荒川:皆様、ありがとうございました。それではここからアジェンダに沿って進めてまいります。

1各ベンチャー企業がこれまで得た教訓や課題

荒川:創業から現在まで、皆様それぞれに多くの教訓があったかと思います。率直なご意見をお聞かせください。

菅原:当社の場合、ITバブル崩壊後の創業でした。NEDOプロジェクトを足がかりに、様々な大手企業から中途退職された超優秀な研究者が集まりました。皆さん60歳を超えており、クリエイティブな人材の世代交代や技術開発に時間がかかるディープテック企業ゆえの課題も見えてきました。

田口:新しいテクノロジーゆえに苦労しました。従来のテクノロジーと異なり、サプライチェーンをはじめ、すべてを変えなくてはなりません。ベンチャー企業として、実績や将来性について問われてきました。テクノロジーを変えていくのはもの凄くたいへんだったが、ファーストペンギンの大企業に助けられました。また、パンデミックが起きないと人は変わらないことを実感しました。新しいテクノロジーでは、競合関係の製品を持つ大企業は、技術を潰しにかかることも分かりました。いままで苦労した分、いまは日々色々な話ができるのでわくわく感が一杯です。

浅見:危機から育ちます。ITバブル崩壊で人が動いたし、コロナ禍で変わりました。潤沢な時に、スタートアップは育ちません。ファーストペンギンになれない日本人が非常に多い。レガシー技術で失敗すると道理が通ってしまい、ベストを尽くしたとみられます。一方で、新しいところに手を出すリスクを言う経営者が多いので、経営層のIT理解が足りないことが問題です。

浮田:皆さんが耐え忍び、育ててこられたからこそ、大企業もスタートアップの技術を使うようになってきました。肌感覚では、積極的になりつつあるように思います。ベンチャークライアントモデルのように大企業の中で使ったうえで、外で売っていく動きが今後進んでいくでしょう。

三本:弊社の技術は、社会実装して評価されるところがあり、実績を作ると次の顧客がつきます。資金が限られるなか、実績がないところから開発してゼロイチで作るので、企業に導入するまで事業者側と我々の間で時間軸が圧倒的に合いません。事業会社は、稟議決裁をして、PoCなど、導入開発費を捻出するまで時間が非常にかかります。自己投資をして、業界個別の開発を事業会社と行いたいところですが、そこで決まらないと枯渇していきます。社会とベンチャー企業の時間軸が合わないことが最も苦労したことです。資本業務提携を行い、少しでも実績を作り、アピールして生き残ってきました。CVCやアクセラレータプログラムで応援してもらえるのですが、事業側の部署に行くと突然温度差が出ます。そこを解決する手段がなかなか見出せません。

浅見:事業部門が本気にならないと回らないということですね。資金を入れるだけよりも実アプリケーションや社会実装の実例を作る方が圧倒的に次の一歩が進みやすいですね。

三本:一対一の受発注の関係の会社だとなかなかそうはいかず、技術がピカピカで、ビジネスモデルが尖っていても成功しません。事業会社にベンチャー側の事業を背負ってもらえる方と出会えること、すなわち運の要素が大きいと思います。

荒川:マーケット開発と社会実装との違いが分かりにくいですが、マーケット開発と資金調達を含めてビジネスモデルの構築自体までベンチャー側ご自身がやられるのですね。

三本:そうです。マーケットサイズがどの程度のシェアがあり、我々のテクノロジーでどのように解決できるか、検討するのはPoCで行う方が早いと思います。そこからトライアル、プロトタイプではなく、顧客サイドで運営できるまでのクライテリアを出せるかどうかだと思います。

荒川:CVCとして何かご意見ありますか?

吉川:ベンチャー企業と事業会社間の協業において、スピード感が合わないことがよくありますが、上手くいくケースといかないケースを見ていると急に動き始めるというケースがあります。これは、経営サイドの方針変更や外部環境に依るものです。ただ、やる気のある案件については、事業会社も早くなります。ピースががっちりはまっているものは上手くいくと思いますが、逆に何となく進めているケースは結局上手く行きません。一対一の受発注の関係でも外部環境、例えば、DXを強化するという方針が出て急に決裁されることもあります。経営方針や事業のプライオリティが合っていないとやる気やスピード感に違いが出てくるように思います。

浮田:人との出会いで物事が進むという運の要素は言われる通りですが、その偶発性をコントロールすることが必要です。我々のチームは、顔写真付きで全員見えるようにしています。顔が見えるアクセラレートという形、かつ様々な所へ足を運び、熱量をもって前に進める工夫をしています。また社内のキーマン探しも課題です。皆さんの言われることを参考にさらに改善していきたいと思います。

吉川:日本企業の事業部で見受けられるのは、「断り下手」のように感じます。クローズする時は、明確にクローズすると伝えた方がお互いのためです。ノーと言えない日本人、スタートアップとの協業において、良くありません。オープンに一旦やめる勇気がお互い必要だと思います。これは私自身の自省の念でもあります。

清水:その点に関しては、当社は大企業と提携関係が比較的上手く運べているほうだと思っています。これまでの学びで言えば、協業の度合いには波があっても良いと思っています。スタートアップも大企業側も途中で方針が変わることが多い。投資した時に協業が決まっていない場合、この分野を強化していく際に無理に協業の形を保つ必要はないと思います。当社の場合、競合関係の株主(企業)も入っていますが、なぜ上手く進めていけるか、ニーズや開発を毎月共有し、是々非々のスタンスで検討するようにしています。「断り下手」という指摘がありましたが、ポジティブな学びとして臨機応変に進める、一旦クローズを決めて行うようにしています。

出澤:知財戦略が重要だと思います。社内でも当社の戦略が恰好よくないと言う人がいましたが、それはアマゾンやアップルのような成功事例を逆から見ているに過ぎないと思います。そのような成功企業も現在進行形で色々と探り、泥臭いことをやらねばならない。事業の立ち上げ段階、資金調達、現在と手持ちのカードも知財の強さも異なるわけで、その場その場で、仮説思考で動いていくしかありません。これまで知財戦略等、経営の柱になるものを作ってやってきました。資本業務提携や直接投資でも出資してもらうと色をつけてしまうことになるので、マーケットが定まらないうちに資本提携は難しいという判断もしてきました。状況に合わせた提携が必要だと思います。

荒川:成功者のビジネスモデルは、振り返ると成功したから良いモデルといえてしまいます。ところが同じことをやってもまず成功しません。そこにはクリエイティビティが必要で、どのように生み出すかだと言えます。これは研究とも似ていて、研究も色々トライアルし、失敗を重ね一つの道を見出し、最後に新しい発見につながります。この発見に相当するのが新しいビジネスモデルではないでしょうか。人のビジネスモデルは参考にはしても、自分で造らねばならないと思います。

菅原:研究は絶対思った通りにはいかないので、結局は高速にPDCAを回すしかないと思います。

荒川:VCの方も投資したものを100%回収できると思っておられませんよね。成功率の設計はどの程度ですか?

吉川:一般的には、1/10と言われていて、あとは無くなるイメージです。パワー・ローと言われていますが、因みにTDKベンチャーズは、5年で6,000社をみて、40社へ投資しています。

浅見:メディアから見ているといまのスタートアップは昔と比べて全然違うという話をよくします。2000年の渋谷ビットバレー構想がありましたがそれ以降、大手企業が弱くなり、骨太のスタートアップが増えた実感を持っています。大手企業の中央研究所などからスタートアップが生まれ、学生もこの7~8年の間で大手企業へ行かず起業する人が増えました。人がどこへ行くかは大きなことで、これからも大いに期待できます。

清水:弊社にも東大新卒で入社してくれる人が結構います。パワー・ローであっても、意外とスタートアップは人生をかけており、最初はそれを理解できませんでした。スタートアップを日本全体の一つの企業とみたら、新規事業部にあたるわけで、まず日銭を稼ぐといっても仕方ない話で、失敗率90%でもうまくいけば世界を変えることができると考えるべきだと思います。世界を変えることだけを期待している投資家も多いと思います。

菅原:関連して言えば、当社は投資家にIPOが早過ぎたとよく言われます。大きなものを狙ってきて、医療機器メーカーにさえなり、100億円調達しましたが、上場したとたんに四半期毎に決算発表しなければなりません。PLをまとめた上で成長するという難しいフェーズに入り、大きなターニングポイントではありますが、投資家に応えるためにさらに成長を目指したいです。

出澤:その点で言えば、ソラコムのスイングバイIPOは良い手法だと個人的に思っています。ただ、どういう交渉をされたのか内情が表に出てこないのが残念なところで、詳細を公開してもらうと参考になります。大手の傘下に入って、大手の多くのリソースを使わせてもらい、成長後にスイングバイで出ていくことが補完関係という意味でも理にかなっています。

荒川:M&Aと比べてどちらが良いのでしょうか。

出澤:初めに半分M&Aで5割強資本を持ってもらい、その後5~6年かけて事業成長し、IPOの条件をクリアーして上場されたと認識しています。所謂ハイブリッドで、資金調達の新しい手法と言えます。

浮田:この手法は、これからどんどん増えていくでしょう。最近ではVCだけでなく銀行もスタートアップへの支援が増え、情報公開もされていると思います。成長の仕方のバリエーションが増えてきたので、肌感覚で感じるところでは追い風になってきていると思います。

吉川:日本のスタートアップのIPOについて詳しくないのですが、一般的に小粒なIPOが多いと言われています。グロース市場で上場していこうとするきっかけになるでき事は何でしょうか。日本のVCは上場させようとするプッシュはあるのですか?

菅原:もちろん、IPOの一番の目標は成長のための資金調達で、90数億円の調達が叶うまで1勝9敗で、数百社と会い、投資してもらったのが20社でした。当時これ以上資金調達は不可能でしたが、その時にこのような手法があれば、別の手が打てたかもしれません。

吉川:レートステージのVCが足りないので、IPOを選択するということですね。

菅原:株主にIPO時のリターンでお返しできて良かったが、義務感と成長に対する期待感、資金調達とのバランスは難しかったですね。

清水:その点は本質的な部分で、デカコーン(ユニコーン企業の10倍、100億ドルの企業評価額企業)を創出するには、数千億円規模のファンドをもち、9割失敗しても200億円規模の投資をすることができて実現すると思います。日本ではそれができないので、IPOを選択します。

出澤:最近、VCと銀行の逆転現象が起きています。VCはスタートアップの将来性ではなく、PLでしか評価できないと言ってくるのです。一方、メガバンクが無担保、無保証の融資を提案してくるなど、この捻じれ現象がエコシステム上の問題で、ここ3年ぐらいの傾向になってきています。

浅見:VCに目利き力がないのも大きな問題だと思います。資金だけでなく、知見や人脈をVCからもらえないといけないのですが、それを果たせるスキルを持ったプロがいないのではないでしょうか。

清水:デカコーンの創出という意味では、目利き力というよりもファンドサイズの問題だと思います。

荒川:日米比較で言えば、ディシジョンメイキングという観点で実態はどうですか?日本はサラリーマンのVCが多いのではないですか。

出澤:これまで10数社の海外ファンドと議論してきましたが、鋭い質問をされる方に専攻が非技術系の方が結構おられます。社会人になってから勉強され、ロジカルに考え、技術と金融ビジネスをうまく組み合わせて質問されます。この点、日本のVCからは経験したことがありません。

浮田:日米比較で言えば、経験値の差があるように思います。米国では、二回目、三回目の起業が当たり前の世界観で、例えばYコンビネータは、一回目の起業家支援ですが、連続した起業家を支援するアクセラレータも出てきており、非常に進んでいて、意思決定も慣れており速いと思います。

出澤:アクセラレータプログラムは、10~20年前はありませんでしたが、弊社はSMBCグループの「未来」というプログラムに参加して起業のきっかけを掴みました。そういう場が昔と比べて恵まれているし、利用すべきだと思います。なぜなら、いきなりVCに相談することが悪いとは言えませんが、業界が村社会なので、本当に良い事業でも味噌が付いてしまうと話が進まなくなる場合があります。日本のいまのスタートアップでは、アクセラレータプログラムを利用する方が有効だと思います。

荒川:北岡先生のところのようにファンドをもっておられる大学の立場からはいかがですか。

北岡:大阪大学ベンチャーキャピタルOUVCは2つのファンドを持っています。阪大OBが社長に就任されている企業に多くあるので、創業前の早い段階から企業とのお付き合いができ、技術の評価をしてもらえます。業務提携までいく前に課題を出してもらえることが大きい。現場レベルでは評価できないものでもトップ判断で指示されると早く進むので、企業連携の立ち上がりが良いですね。4大学VC(東大、京大、阪大、東北大認定VC)は10年行って経験値を積み上げてきましたが、先行するUTECさんは多くのノウハウを持たれ、アドバイスをいただくことができました。大学の近くにVCがあることをどのように評価されますか?

菅原:東大IPCから2012年度の補正予算で支援いただきました。日本のベンチャーは小粒過ぎるというのが彼らの認識で、もっと世界と戦えるようにグローバルに集積して作るにはどうすれば良いか話しています。

清水:日本の大企業は、素晴らしくてしっかりとしています。日本全体のお金も大企業に集まっており、大企業との連携は、日本ならではの勝ちパターンとしては正しいと思います。

北岡:海外のVCは技術というよりは、将来伸びると判断したら、数百億円規模で投資します。一方、日本の方が逆に丁寧に目利きをし、知財分析やベンチマークをしっかり行いますが、スピード感がない。民間のVCは、大企業との連携をされていないことが多いです。大学のVCの方が大企業との関係が強いが、経団連はじめ企業との人脈を使っていく方が日本らしいスキームで技術(事業)を大きくする。一方で、それ以上に会社を大きくする解がまだ日本では見当たらないので、海外として米国やシンガポールとの連携を模索しています。

清水:アメリカのスタートアップも目利き力があるとは思えません。数百億円の投資を繰り返ししたら、それなりの会社ができるという発想ではないでしょうか。

荒川:VCは、最後は社長の顔を見て、えいやーで決めているのではないですか。

出澤:アクセラレータの時にメンターの方から言われたことですが、グローバルでは起業家側がVCに対して儲けさせるから出資してくれというスタンスが多いのですが、日本人は資金を出してくれる人に頭を下げ過ぎです。起業家と投資家は対等な立場であるというマインドセットで挑んでいます。

荒川:数か月前にアメリカのセントバーバラへ行き、中村修二さんと会いました。彼は現在、核融合レーザの会社を作ったと説明されました。彼の魅力と将来性に対する説得力により、VCから大型の資金を集めることができているように見受けられました。

北岡:大阪大学では、レーザ核融合の拠点を作りたいので、世界中の核融合スタートアップと提携しています。

2各ベンチャー企業の今後の展開

荒川:それでは、次にそれぞれの会社の今後の展開についてお話しください。

菅原:現在、顧客が77社あり、新しいアプリケーションを生み出し、ソリューションとして付加価値を付けるようなバリューチェーンを構築すべきと考えています。日本のレーザ企業は小粒で、50~100人規模の企業が多くあり、統合していけば世界と対抗できるので、M&Aの構想が必要でしょう。企業提携、集積、バリューチェーン、付加価値づくりを地道にやっていきます。

田口:弊社は、新しいテクノロジーゆえ、スピード感を重視しています。さらに新しいテクノロジーが出てくる前に世界を展開しなければなりません。いまの製品は、10年後にはないと思い、秘密分散のエンジンをSDKとして色々なメーカーに提供し、製品化の話が進んでいます。また「秘密計算」では、DXになくてはならないテクノロジーとして広めるためにケーススタディを作っています。昨年は、グローバルなイベント、シリコンバレー、シンガポール、台湾に出展してグローバル展開しています。テクノロジーなので、ホップ・ステップとして信用を築くために上場を目指し、グローバルへのジャンプに向けて様々な企業と打ち合わせしています。

三本:昨年10月に上場しました。上場の際にSNSで批判めいたこともありましたが、今後は、基幹業務をオーガニックに成長させていくために最低限年率30%成長を狙います。トップとボトムラインで成長していくところはいまの既存事業、既存技術を進化させ、社会実装数、臨床数をしっかりと上げ、時価総額を上げていくために企業連携していきます。上場に関わることで2~3年はかかり、何もできないので、少しセービングし、M&Aや事業譲渡を受けながら新しい事業を一方で考えていきます。事業会社のスピードと我々ベンダー側の技術・ソリューションの時間軸を合わせる解として、傘下にオーガニックな事業会社を作ることを検討しています。オーガニックな部分の成長と事業会社チックなうまいスパイラルで事業を伸ばしていくことを考えています。

出澤:Jスタートアップの第一期生に選んでもらっているので、1,500億円以上のEXITを目指していきます。そのためにAs-Isの直近の姿は、ファクトリオートメーションの中でAIを適用していく姿の確立です。取引している会社は数千億円以上の会社しかありませんが、それでも不十分で、ロングタームになり過ぎます。製品開発が5~10年かかり、ラインセンスインするまでにたいした期待値に達しません。これまでのFAの実績をエネルギーインフラの方へ向ける成長戦略で事業を拡大させていきたいと思います。

清水:継続してデファクトスタンダードを狙いたいですね。最速でデファクトを達成するには、材料だけではなく、材料印刷機を作り、それを使って基板を作るための実証プラントを投資して作り、キャピタルでレバレッジできるところはレバレッジして最速でできるように挑戦していきます。

浅見:荒川先生、JEITAベンチャー賞は、10年間AWARDを出し、これまで色々と議論してきましたが、何のためのAWARDかといえば、一つはいままでにない新しい価値創造ができるかどうか、二つ目に世の中をよくすること、三つ目がグローバル含む日本の強さを作れることだと思います。そういう意味では、ここにおられるベンチャー企業の皆さん全てパフォーマンスが素晴らしい。今後は、行ったことが次代のスタートアップへの教訓、マインドチェンジのヒントになり、これが連鎖していき、そして10回目以降も重ねることに意味があると。このように理解してよろしいですね。

荒川:全くその通りです。次の世代のスタートアップが出てくるために皆様方が繋がると良いと思いますし、また、皆様方自身が次のスタートアップ或いは成長されて行かれることが重要だと思います。

清水:最初の成功例が大事で、大谷選手のように彼が出てくるまで二刀流は無理と言われてきました。弊社もグローバルに独占すると儲かりますが、そのようなスタートアップは一社もなく、投資委員会で通らないとVCから言われました。これは普通の発想で、ゆえに一個目の成功例が非常に重要だと思っています。

荒川:なので、クリエイティビティが重要です。

浅見:それと志でしょうか。

北岡:先ほどから、運や出会いが重要だと言われてきましたが、その確率を高めるためにこのJEITAベンチャー賞をやってきたわけで、1%でもこの確率を上げることができれば、この活動を継続すべきと思いますし、私自身は、大学のOBネットワークを使い、ベンチャーの成長確率をあげていくことが個人的な思いです。三番目のテーマ(JEITA(および会員企業)との連携の展望と期待)に関係すると思いますが、皆さんが受賞されたことで、少しでもJEITAが貢献できたかどうか、人との出会いができていれば、今後の受賞企業もそこに期待感が生まれます。共通して言われることが大企業との連携であり、その点では何らかの貢献があったと思います。

浅見:我々は、これまでの9回の受賞企業のその後をあまりウオッチしてこなかったことが反省です。今日このような非常にドラマチックなお話を様々な方々へ露出していかねばならないと思います。ユニクロと東レが組めたきっかけは、実は日経ビジネスの記事からでした。柳井氏ご自身がそのように語っています。知らせないと何も起こらない。知らない者同士の繋がりを作っていく。サクセスストーリーの露出を支援できると良いと思います。

田口:おっしゃる通りご縁とタイミングが重要で、そのために日ごろ感じているのは、シンクロニシティとセレンディピティです。この人なら、会った瞬間にこのような可能性が生まれる。最後は、胆力と人間力に尽きると思います。

浮田:連携という観点で、出会いの場の創出は、非常に重要だと感じています。清水さんが言われていた緩い連携も重要で、大企業との連携では、資本関係だけではなく、幅広い支援の仕方があると思います。富士通はスタートアップと出会ったら、社内向けの記事にして発信します。社内のSNSがしっかりしていて、数万人が見ているのです。そこでは、最初協業がうまくいかないケースでもSNSにあげておくと知らない間に知らないところで繋がり、新たな協業が起きていることもあります。大企業ならではの仕掛けで機会創出を行っていきたいと思っています。

吉川:スタートはピッチイベントでも良いが、イベントに限らず、受賞企業と会員企業と繋がりたいと言われれば、もちろんいつでもお会いしたいと思います。そこから協業のコンセプトが作れれば、喜んで社内部門に紹介したいです。間口を広くし、やる時はある程度描けてからでないと上手くいかないと思います。JEITAには、インターフェースになっていただければ、色々な機会になると思います。

3JEITA(および会員企業)との連携の展望と期待

荒川:アジェンダの最後として、JEITAと会員企業、ベンチャー企業との連携の展望と期待についてお願いします。

出澤:弊社は、受賞後JEITAに相当紹介していただいています。成功確率を上げるための反省点を共有するとディシジョンメイキングする人は社長でも誰でも良いのですが、中期経営計画に載せてもらいたいです。先ほどの柳井氏もその点を見出したのでしょう。表に出る前まで中計は見ることができないので、NDAを結び、経営戦略系の方々と情報交換できることを期待します。

田口:我々の新しいテクノロジーは、現場のIT部門は抵抗勢力になるので、下からいくと上手くいきません。CIOまたは経営トップ層を紹介していただきたいです。

浮田:おっしゃる通りですが、実際に稼働するのは現場の人で、そちらのケアも重要です。スタートアップとの協業をスキル化し、彼らを評価する世の中作りも、JEITAをはじめ、実施していただけるとすそ野が広がると思います。

清水:JEITAに限らず、大企業で言えば、資金の供給とベンチャークライアントモデルという大企業が顧客になるパターンがあります。資金供給は、日本ではVCの資産比率が足りません。日本の場合、大企業か個人の金融資産から金を出し、絶対量を増やさないとデカコーンは生まれません。クライアントモデルは、欧州や米国では一般的で、クライアントは商品ができたら買うというコミットしてもらえる。そのような顧客がいるとスタートアップは邁進できます。新技術を紹介し、ファンディングしていくためには、クライアントの存在が大きいです。

荒川:本日の議論を通じて、新たな課題と可能性が見えてきました。JEITAには、革新的な技術を持つベンチャー企業と、実装力を持つ大手企業を結ぶ架け橋としての役割が期待されています。この10年の経験を活かし、よりダイナミックな連携の仕組みを作っていきたいと思います。

4.会員企業とベンチャー企業との共創支援取り組み案

荒川:それでは、最後にJEITA事務局から、ベンチャー企業と会員企業との今後の連携取り組みについて説明してもらいます。野村さん、よろしくお願いします。

野村:現状、私どもの支援活動は、ベンチャー賞受賞企業の授賞式での正副会長へのプレゼンテーション、CEATECでのピッチ機会の提供、そしてマッチングサイトの運営が中心となっています。しかし、まだまだ改善の余地があると考えています。今後の取り組みとして、JEITAの特長である多様な業種・業界の会員企業がリアルで集える場を活用した3つの施策を検討しています。1つ目は、受賞企業と会員企業の継続的な事業・関係構築支援です。2つ目は、シードからアーリーステージの企業への支援プログラムの提供。そして3つ目が、リバースピッチなど会員企業とベンチャー企業との新しい出会いの場の創出です。皆さんと協議して、今後検討していきたいと思います。

荒川:ありがとうございました。これで座談会を終了いたします。本日は皆様、活発なご議論を誠にありがとうございました。

(2025年2月17日更新)