「第11版 電子部品技術ロードマップ」ご紹介

~Society 5.0世界における未来のスマートシティーの実現に貢献する電子部品の動向~

部品技術ロードマップ専門委員会は、2025年3月に「第11版 電子部品技術ロードマップ」(以下、本ロードマップ)を発刊いたしました。本ロードマップは「Society 5.0世界における未来のスマートシティーの実現に貢献する電子部品の動向」を副題に掲げ、今後10年を見据えた電子部品技術の進化と、それが社会にもたらす変革を掘り下げています。上巻・中巻・下巻の3分冊、全5章から構成される本ロードマップの要点を紹介いたします。

第11版 電子部品技術ロードマップ

第1章・第2章

~ロードマップの全体像と未来のスマートシティーを支える技術~

第1章「はじめに」(上巻収録)では、本ロードマップの策定にあたり、地球規模の環境変化、頻発する自然災害、そして地政学的リスクの高まりといった現代社会が直面する課題を認識し、持続可能な社会の実現に向けた技術革新の重要性を強調しています。このような背景のもと、本ロードマップは、10年後を見据えた社会変化や技術動向を調査し電子部品業界の進むべき方向性を示し、企業の事業戦略や研究開発の指針となることを目的としています。また、本ロードマップの構成や各章で取り上げるテーマについても概説し、読者が全体像を把握しやすいよう配慮しています。

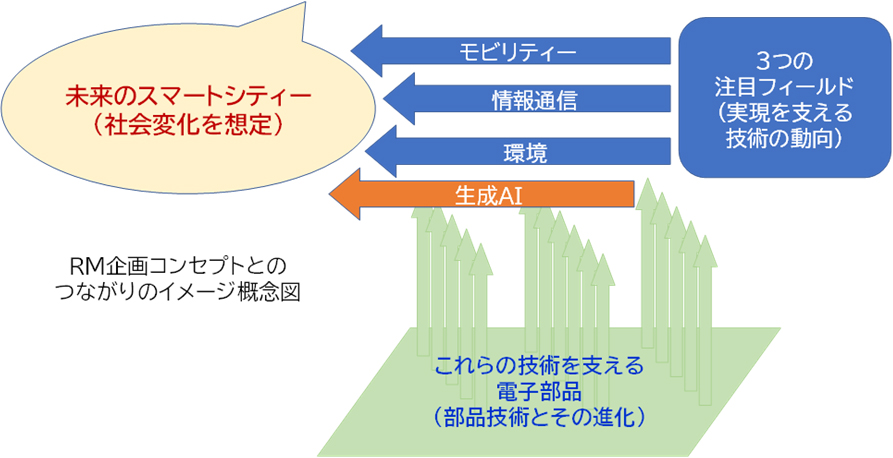

第11版では、社会変化やサービスを実装する場として2035年頃に建設される未来のスマートシティーを想定しました。そこに社会実装されていくサービスや技術群を3つの注目フィールドで技術動向を調査し、記述しています。また、近年注目されている生成AIについて、AIの基礎から生成AIが与える電子部品業界への影響についても考察し、業界内外への提言をまとめました。社会実装されるサービスや技術群を支える電子部品の技術動向を、注目フィールドと関連付けて取り上げています(図1)。

【図1:第11版の構成イメージ概念図】

続く第2章「注目フィールド」(上巻収録)では、Society 5.0の具現化に不可欠な「未来のスマートシティー」の実現を見据え、社会実装されていくサービスや技術群を「モビリティー」「情報通信」「環境」の3つの切り口にて調査しました。これら3つの注目フィールドにおける10年後の社会像や技術的課題を具体的に描き出し、技術動向を解説しロードマップとしています。

第2章では、これらの注目フィールドを以下の各節でより深く掘り下げています。

2.1 スマートシティー

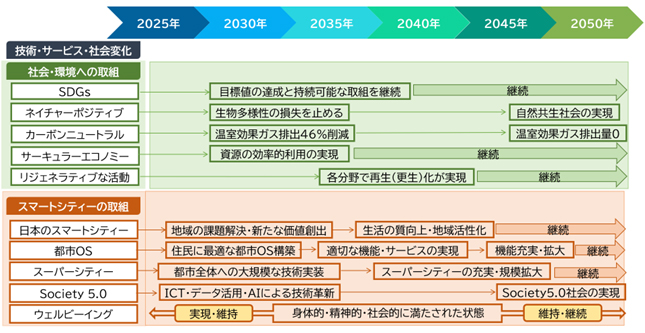

本節では、ICTやAIを活用して都市機能の最適化やエネルギー効率の向上、住民のウェルビーイング(Well-being)を目指すスマートシティーの全体像を提示しています。交通、エネルギー、行政サービス、医療・ヘルスケア、防災・防犯、物流、農業、教育など、多岐にわたる分野でのサービス向上に向けた取り組みと、それらのサービスが収集・処理する膨大なデータの利活用基盤の重要性について解説しています。都市OSとの連携や、分野横断的なデータ連携プラットフォームの構築が鍵となります(図2)。

【図2:スマートシティーの社会変化・取り組み】

2.2 モビリティー

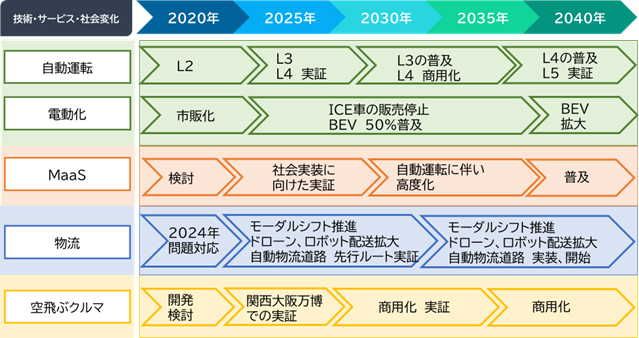

モビリティーは「100年に一度の変革期」と言われ、電子部品業界にとっても技術革新の重要な領域です。本稿では、「社会の変化」「移動の変化」「物流の変化」の3つの視点と「新しいモビリティーの注目事例」について解説しています。社会の変化では、渋滞緩和に向けたV2Xなどの活用、交通事故削減に貢献する自動運転技術でのセンサー技術、カーボンニュートラルに向けた規制動向と電動化技術の進展について詳述しています。移動の変化では、MaaSの登場により個人所有からシェア型・オンデマンド型サービスへの移行が進み、国内外の事例や社会実装に向けた課題を紹介しています。物流の変化では、ラストワンマイルにおけるドローン・ロボットの活用、都市間輸送におけるモーダルシフト、自動物流道路の取り組みを取り上げています。さらに、空飛ぶクルマの定義や市場予測、万博での実証事例を通じて、今後の展開と電子部品業界への影響についても解説しています(図3)。

【図3:モビリティーのロードマップ】

2.3 情報通信

先ずスマートシティーに社会実装されるサービス群を、7つのユースケースとして情報通信技術視点で解説しています。それらのサービス群を支える情報通信技術として、クラウド・データーセンターと通信網について解説しています。生成AIサービスの普及とともに加速しているデータセンターの計算能力向上を支える技術として、また電子部品にも影響を与える冷却技術は重要です。将来のさらなるサーバーの計算能力向上の為に半導体の熱設計値(TDP)が大きくなると、液浸冷却などが求められてきます。通信網の技術動向として、5G/Beyond 5G、非地上系ネットワーク(NTN)、光通信、そしてIOWNを取り上げて解説しています。

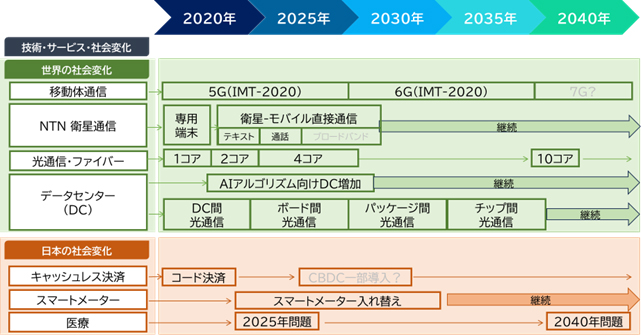

光電融合技術やオールフォトニクスネットワークへの期待が高まっており、光部品・モジュール(光トランシーバー、光スイッチ、シリコンフォトニクス等)の進化も求められます。NTNは、衛星通信やHAPSの活用も進み、あらゆる場所での通信環境の確保に貢献します(図4)。

【図4:情報通信の社会変化予測】

2.4 環境

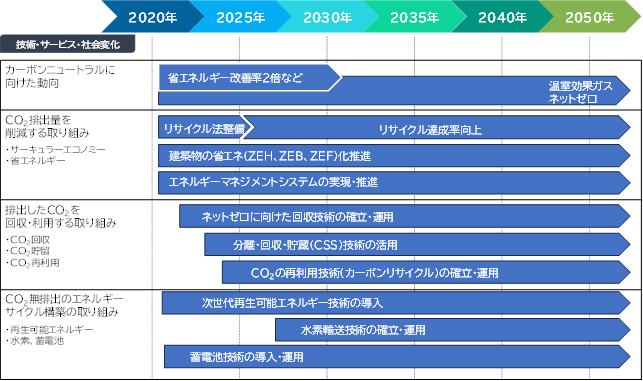

カーボンニュートラルの実現と持続可能な社会の構築に向けた環境関連技術を、CO2排出量を削減する取り組み、排出したCO2を回収・利用する取り組み、CO2無排出のエネルギーサイクル構築の取り組みとして解説しています(図5)。

【図5:環境にかかわる動向と取り組み】

先ず、持続可能な社会の構築に必要となるサーキュラーエコノミーの技術について法制度も含めて整理しています。2050年のカーボンニュートラル実現のための第1歩となる省エネルギー技術や、ZEH/ZEB/ZEFについても技術動向を解説しています。CO2を回収・利用する取り組みでは、大気中から直接CO2を回収する大型DACの動向や、身近な社会生活の中でのCO2回収の取り組み事例を挙げて解説しました。CO2を排出しないエネルギーサイクルの構築では、次世代の再生可能エネルギーや水素社会の実現に向けた課題と技術動向を解説しています。本稿は、企業・業界が取り組むサーキュラーエコノミーやカーボンリサイクル、カーボンニュートラル実現へ参考となるものと考えます。

第3章

~生成AIのインパクトと電子部品への波及~

第3章「生成AIのインパクト」(中巻収録)は、現在、社会のあらゆる側面に変革をもたらしつつある生成AI技術に特化した章です。その急速な技術革新の概要から、社会や産業への具体的な影響について、多角的に分析・考察しています。

本章では、以下の各節を通じて、生成AIのハードウェアの技術動向を体系的にまとめ、今後の展望を深く掘り下げています。

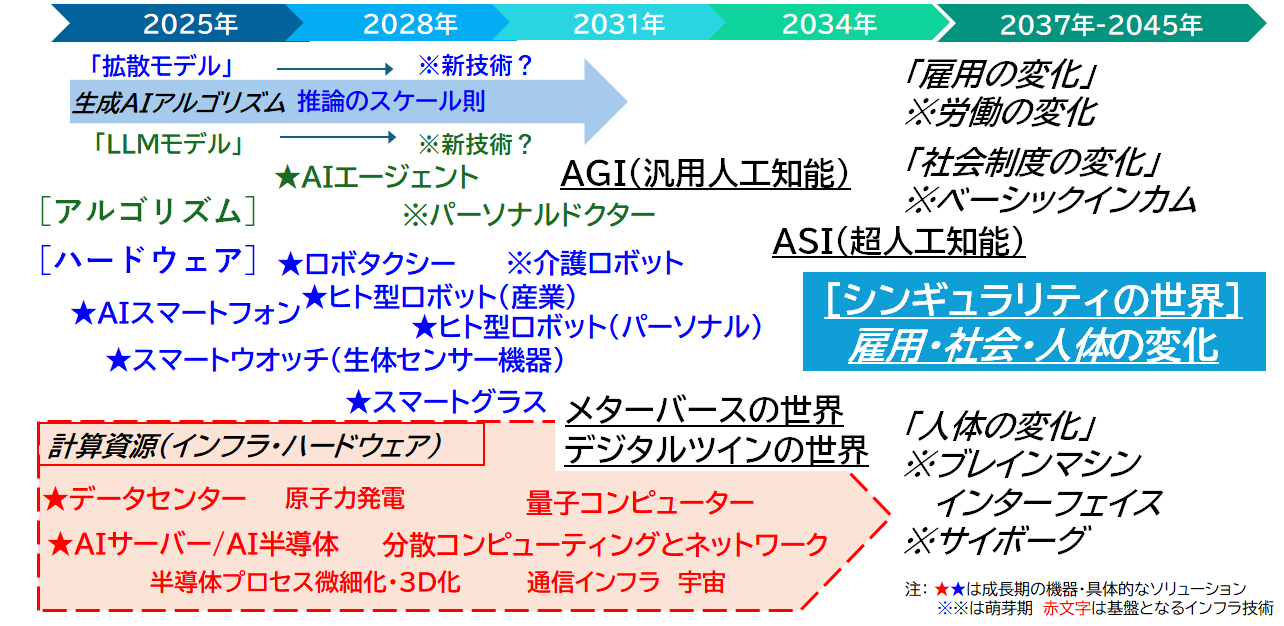

3.1 生成AIの技術革新と社会への影響

ChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)や画像・音声生成AIなどの最新技術動向と、それがもたらす産業構造(製造、医療、金融、教育、クリエイティブ産業等)や人々の働き方、ライフスタイルの変化を解説しました。新たなビジネスモデルやサービスの創出、生産性向上といったポジティブな側面と同時に、雇用の変化、倫理的・法的課題(著作権、フェイク情報等)、デジタルデバイドの拡大といった課題も指摘しています。さらに、米中技術覇権争いを背景とした地政学リスクや経済安全保障の観点から、各国・地域のAI戦略や日本のとるべき針路についても論じています。そして、生成AIの今後の全体像を明示しました(図6)。

【図6:生成AIの将来像】

3.2 AIの基礎知識

AI(人工知能)、機械学習、ディープラーニングといった基本的な概念から、生成AIの核心技術であるトランスフォーマーモデルやGAN(敵対的生成ネットワーク)、VAE(変分オートエンコーダー)などの仕組みについて、図解を交えながら分かりやすく解説しました。AIモデルの学習プロセス(教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自己教師あり学習等)や、ファインチューニング、プロンプトエンジニアリングといった関連技術についても触れ、AI技術の理解を深めることを目的としています。

3.3 生成AIを駆動するハードウェア

生成AIモデルの学習や推論処理に不可欠な高性能ハードウェア、特にAIチップ(GPU、TPU、NPUやAIアクセラレーター等)のアーキテクチャ、性能向上のトレンド、主要メーカーの動向を詳述しました。また、膨大なパラメータを扱うLLMを支える広帯域メモリ(HBM:High Bandwidth Memory)や、データセンターにおける高速インターコネクト技術(NVLink、InfiniBand等)、さらにはAIの性能向上の為の重要な技術として、チップレット技術や3D実装といった先端パッケージング技術を解説しています。

3.4 生成AI活用機器動向

生成AIが搭載される具体的な機器やアプリケーションの動向を紹介しています。スマートフォンやPCにおけるAIアシスタント機能の高度化、自動車における自然な対話型インターフェースや高度運転支援、ロボットにおける自律制御や人間との協調作業、医療分野での画像診断支援や創薬、製造業における製品設計の自動化や予知保全など、エッジAIとクラウドAIが連携する形で多様な分野への応用が拡大している状況を具体例とともに示しています。今後、AIエージェントやフィジカルAIの開発動向などが注目されます。

3.5 生成AIの電子部品へのインパクト

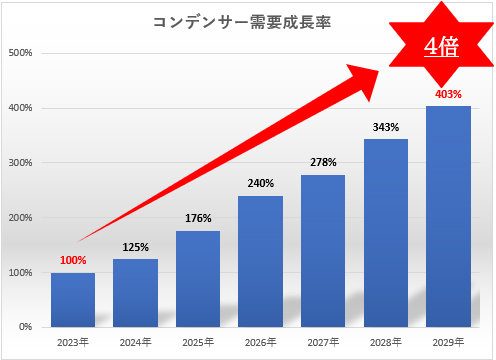

生成AIの電子部品業界へのインパクトを考える上で、生成AIモデルの開発と生成AIビジネスの競争力の資源となるAIデータセンターの開発投資競争の動向、AIサーバーの構成や性能向上などの技術動向、そして今後のサーバー市場規模予測を整理しています。

ここでは具体的な電子部品業界へのインパクトの事例として、サーバー市場向けのコンデンサーの需要成長率を考察しています(図7)。

【図7:サーバー市場におけるコンデンサー需要予測】

3.6 次世代コンピューティング

従来のノイマン型コンピューターの限界を超える可能性を秘めた、次世代コンピューティング技術とAIの関連性について展望しています。量子コンピューターによる特定の計算問題の高速処理能力が、AIアルゴリズムのブレークスルーや創薬・材料開発に貢献する可能性や、人間の脳の仕組みを模倣したニューロモーフィックコンピューティングによる超低消費電力なAI処理の実現、光技術を活用した光コンピューティングの高速演算能力など、将来のAI技術をさらに飛躍させる革新的技術の基礎と現状、課題を解説しています。

第4章

~10年後を見据えた主要電子部品の進化~

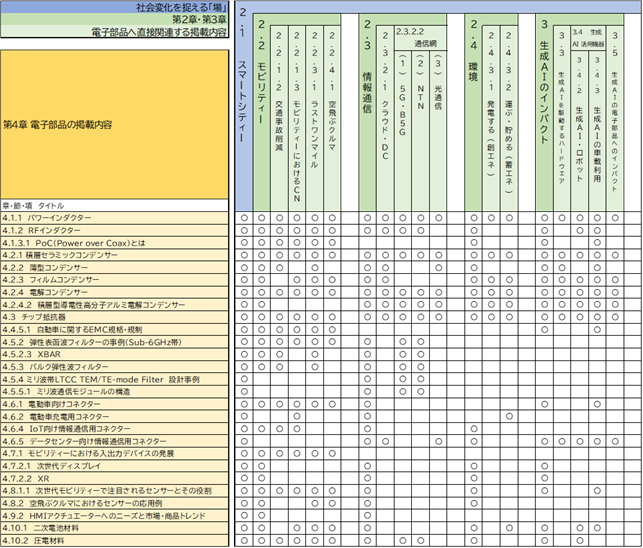

第4章「電子部品」(下巻収録)は、本ロードマップの3本柱のひとつであり、主要な電子部品カテゴリーごとに、今後10年間の技術進化の方向性、市場ニーズの変化、解決すべき技術課題、そして具体的な応用展開について詳細に記述しています。各電子部品がどのように進化し、スマートシティーを構成するモビリティー、情報通信、環境やAIといった大きなトレンドを支えていくのかを示しています(図8)。

【図8:社会変化や技術動向と第4章 電子部品の掲載内容の関連】

本章で取り上げている主要な電子部品と電子部品材料の技術トレンドのポイントは以下の通りです。

4.1 インダクター

パワーインダクターでは、スマートフォンや車載電装化(xEV、ADAS)の高効率化・小型化ニーズに応えるため、さらなる低損失化・高周波対応・大電流対応とともに小型化が進みます。RFインダクターでは、Q値向上、小型化、インダクタンス取得範囲拡大が求められます。PoC(Power over Coax)用途には、広帯域で高いインピーダンスが求められるBias-Tインダクターを解説しています。

4.2 コンデンサー

積層セラミックコンデンサー(MLCC)は、材料技術・薄層化技術・積層技術の進化により、さらなる小型大容量化、高耐圧化、高周波特性の改善が進み、スマートフォンから車載、産業機器まで幅広く利用されます。MLCCのサイズトレンドについて民生機器用と自動車用に分けて記述しています。薄膜コンデンサーやシリコンキャパシターは、MPUの高性能化に伴いますます注目されています。アルミ電解コンデンサーやフィルムコンデンサーは、xEVや再生可能エネルギー分野向けに、長寿命化、高リプル電流対応、高耐熱性、安全性の向上が重要となります。タンタルコンデンサーや導電性高分子コンデンサーもそれぞれの特徴を活かした進化が期待されます。

4.3 抵抗器

チップ抵抗器を中心とした抵抗器の技術的進化と環境対応について詳しく解説しています。小型化や高電力化のトレンドに加え、鉛フリー化への取り組み、熱設計に関する最新の国際規格への対応など、現代の電子機器に求められる性能と信頼性を支える技術が網羅されています。特に、端子部温度を基準とした負荷軽減曲線の導入により、安全性と効率性の両立が可能となっている点は重要な進展です。

4.4 EMC部品

電子機器の高機能化・高密度実装化、無線通信の普及に伴い、電磁環境両立性(EMC)対策の重要性が一層高まっています。コモンモードチョークコイル、チップビーズ、積層チップバリスタ等のノイズ対策部品は、より広帯域なノイズへの対応、小型・薄型化、車載など高信頼性要求への対応が求められます。

4.5 通信デバイス・モジュール

5G/Beyond 5Gのミリ波に対応するアンテナ、フィルター(SAW/BAW/LTCC TEM/TE-mode)、パワーアンプ(PA)、ローノイズアンプ(LNA)などのRFフロントエンド部品・モジュールの高性能化(低損失、高効率、広帯域化)と小型化が進みます。各種フィルターとアンテナモジュール(AiP)の技術動向を解説しています。

4.6 コネクター

車載向けには防水・防塵対応のコネクターや、自動運転システムを支える高速伝送コネクター、xEV向け大電流対応コネクターの重要性が増します。ECU内の基板接続ではフローティング接続機能を備えたコネクターが求められることもあります。IoT向けでは、従来のLANよりケーブルが細く、コネクターも小さいSPEが新たな通信方式として期待されています。データセンター内では高速伝送や熱対策への対応がコネクターにも求められています。

4.7 入出力デバイス

本稿は、モビリティーにおける入出力デバイスの発展とスマートシティーで使われる入出力デバイスの2つにて構成しています。社会変化とHMI(ヒューマンマシンインターフェース)の役割を俯瞰し、車室内のHMIの技術動向を解説し、新しいモビリティーにおけるHMIも事例を交えて紹介しています。ディスプレイは、液晶、OLEDに加え、マイクロLEDや量子ドット技術による高輝度・高色純度・長寿命化、さらにフレキシブル・フォルダブル・ローラブルといった新たな形状自由度の実現が進みます。ハプティクス(触覚フィードバック)技術も、VR/AR機器や車載HMIでの没入感向上や操作性向上のために進化します。

4.8 センサー

本稿は、次世代モビリティーにおけるセンサーの応用例、空飛ぶクルマにおけるセンサーの応用例、そして注目されるセンサー技術の3項目にて構成しています。

モビリティー向けのセンサーでは自動運転、In-Cabin、安全・快適、電動化(xEV)向けの各種センサーの技術動向を解説。空飛ぶクルマ向けのセンサーは機体搭載センサーと地上センサーについて解説。いずれもLiDARやToF(Time of Flight)センサーの測距精度向上と小型化、慣性センサー(加速度、ジャイロ)の高性能化が進みます。複数のセンサー情報を統合処理するセンサーフュージョン技術や、AIを搭載したエッジセンシングモジュールの普及が加速します。注目されるセンサー技術として、マルチモーダルセンサーと脳科学分野のセンサーを取り上げて技術動向を解説しました。

4.9 アクチュエーター

エネルギーを物理的な動きに変換するアクチュエーターの種類や特徴を概観し、HMIアクチュエーターについて解説しています。ネットワークを通じて遠隔での環境再現の為のハプティックのメカニズムや触覚情報付きコンテンツ再現の為の技術要件について、新たに技術動向を解説しています。

4.10 電子材料

電子部品の性能を根底から支える電子材料の進化も不可欠です。本稿では、電動化(xEV)の性能向上に不可欠なバッテリー技術の進化を支える二次電池材料と、各種センサーやアクチュエーター、医療用プローブ、MEMSデバイスの進化を支える圧電材料について、市場動向や開発動向、具体的な材料の技術解説をしています。

本ロードマップの活用と専門委員会の取り組み

本ロードマップは、電子部品メーカーにおける研究開発や製品企画、経営戦略の策定はもちろんのこと、セットメーカーにおける製品開発の方向性検討など、エレクトロニクス産業に関わる幅広い皆様にとって、未来を洞察し、具体的なアクションを計画する上での貴重な羅針盤となることを目指しています。

部品技術ロードマップ専門委員会では、今後もセミナーなどを通じて、本ロードマップの内容をより多くの方々に理解していただき、活用を促進するための活動を積極的に展開していく所存です。本ロードマップが、皆様の事業活動や研究開発の一助となり、ひいては日本の電子部品産業、さらにはエレクトロニクス産業全体の国際競争力強化と持続的発展に貢献できることを、委員一同心より願っております。

まとめ

「第11版 電子部品技術ロードマップ」は、Society 5.0時代のスマートシティーがもたらす豊かな社会像と、それを加速する生成AIの驚異的な進化、そしてこれらを実現するために不可欠な多種多様な電子部品の未来像を、各章・各節にわたり具体的かつ詳細に描き出しています。技術の大きな潮流を掴み、未来への確かな一歩を踏み出すために、ぜひ本ロードマップをご一読いただき、それぞれの立場での戦略立案や技術開発にご活用いただければ幸いです。本ロードマップの詳細な内容やご購入方法につきましては、JEITAのホームページにてご確認ください。

※1 URL:https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=924&cateid=4

※2 URL:https://home.jeita.or.jp/ecb/ebook/