水中環境を次世代の新経済圏へ!

~ALANの動向をまとめたレポート発行~

ALANコンソーシアムでは、水中環境を次世代の新経済圏と捉え、ALAN(Aqua Local Area Network)の社会実装に向けた検討を進めています。この度、水中光無線技術の進展に伴う技術動向や関連分野の市場など多角的な視点で現状を把握するためのレポートを発行しました。

ALANレポート発行にあたって

発行の目的・公開範囲・内容

本レポートは、水中光技術とその応用分野に関わっている専門家の集団としてALANコンソーシアムメンバーがその知見をもとに以下の3つの目的を達成するため執筆しています。

■発行目的

①水中・海中という次世代の経済圏の実現に関わる水中光技術(特にLiDAR・光無線通信・光無線給電)や、水中ロボティクスなどの技術動向を伝え知らせる

②社会実装に必要なニーズ等の情報共有

③上記研究開発等の成果の情報発信を通じて、社会の理解促進や市場の活性化を図る

■公開範囲

1章、2章:一般公開

3章以降:会員限定公開

■各章毎の内容

| 【1、2章】 | ALANについて、水中・海中分野ビジネスの優位性、コンソーシアム組織・会員の活動紹介 |

| 【 3章~ 】 | 産業/応用領域/技術の動向・課題・技術ロードマップ、水中光通信技術・機器の市場見込み |

●ALANレポート公開URL

https://www.alan-consortium.jp/document/

なぜ今、水中・海中で光無線技術を活用するのか

水中・海中は地球の70%を占める広大な領域であり、日本は海洋国家(排他的経済水域の面積世界6位)として水中・海中の利活用を考えることは、日本に大きな価値と優位性をもたらすと同時に、世界の水中・海中の利活用をけん引することにもつながります。しかし、水中では電波や音波が伝搬しにくく、通信やセンシングに制約がありました。そこで注目されるのが水中を透過する青色や緑色の光です。青色LEDや青色レーザなどの技術発展により、水中光無線技術が実現し、高速な通信や精密なセンシングが可能です。これにより、水産業やエネルギー開発、インフラ点検、防災監視、環境保全、レジャー活動などの多様な分野で新たな市場や社会課題の解決に貢献できると期待されています。

なお、当コンソーシアムでは、情報通信を全て光の無線技術だけで構築するということではなく、これまでも利用されてきた有線技術、光と異なる特徴を持つ音波と棲み分けたうえで、より柔軟性のある「水中ネットワーク」を構築することが重要と考えています。

【水中の情報通信技術の比較(※ALANレポート一部抜粋)】

今後のALAN活動の方向性について

実用化が期待されるALANの注力分野

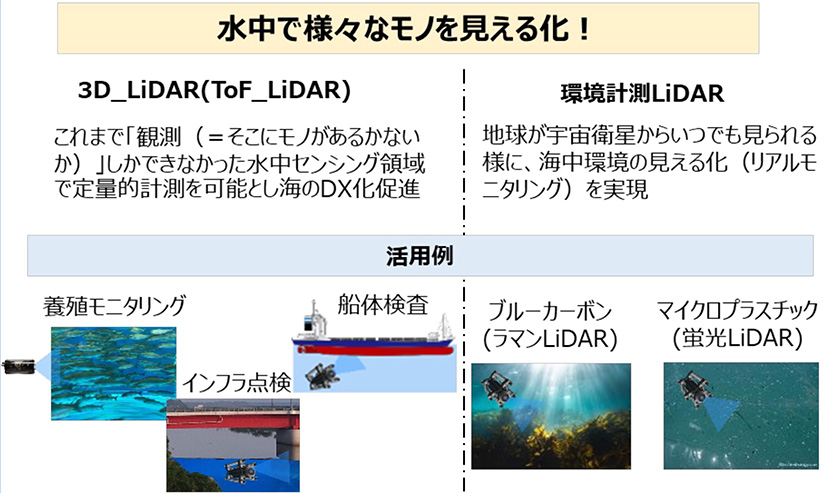

海洋産業は、従来、日本にとって重要な地位を占めてきましたが、昨今、ICT/IoTの急速な発展を受けて、海中、水中も陸上や宇宙と同等にDX化を推進しようという機運が高まっています。DX化はいわば現実を可視化し、リアルな世界を仮想上の世界に射影する行為でもありますので、現実世界の正確な3D情報を取得することが非常に重要となります。

元来、水中のセンシングは音波を用いたソナー類が主流となります。音波は、濁った水の中や長距離の計測可能という特徴がある一方で、物理的な通信速度の限界(約10Kbps程度)が見えてきており、低解像度、データ取得・転送の遅延などの課題が挙げられます。そこで、有効な手段となってくるのが、高解像度、データ取得・転送が早い(約1Gbps)、水中光無線通信、水中LiDARです。比較的に早く実用化が期待されているのは、養殖、船体、インフラのモニタリングシステムで、これらの社会実装に向けて、活動を推進しています。また、海中のCO2・マイクロプラスチック濃度を計測するというような環境計測技術への応用も、SDGsへの関心の高まりとともに期待されています。今後はこのような分野も検討のスコープに入れ、光無線技術・ロボティクスの研究開発を推進しつつ、「水中モニタリングシステム」としての社会実装を目指して行きます。

2023年度水中モニタリングWG事業イメージ

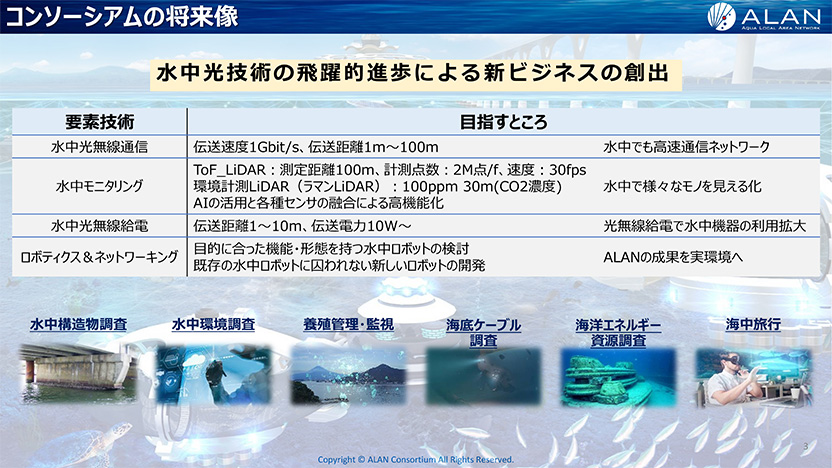

コンソーシアムの将来像

本コンソーシアムは、今後もALAN関連技術の社会実装を図るため活動を進めてまいります。本コンソーシアムの目的および事業に賛同する企業・団体の皆様の入会をお待ちしております。

■コンソーシアムWEBサイト

事業内容や会員一覧、入会案内、ALAN関連のニュースなどを掲載しています。

https://www.alan-consortium.jp/